昔から「人は皆、失敗から学ぶ」と言われますが、本当にそうでしょうか? そして何より大切なのは、私たちの子どもや生徒たちはどうなのでしょうか?彼らが失敗から学べる環境を、私たちは提供できているでしょうか?

一部の保護者や教師の中には、「生徒が多くの課題をこなせばこなすほど学びが深まる」と考える人もいます。確かに理屈としてはもっともらしく思えます。10の課題を終えている生徒は、5つしかやっていない生徒より多く学んでいるように思えるかもしれません。

この考え方の問題点は、生徒がそれぞれの課題から実際にどれほど多く(またはどれほど少なく)吸収しているか、学び取っているのかを考慮していない点にあります。宿題や追加課題には確かに意義がありますが、「やり終えること」と「学ぶこと」は全く別物であることを忘れてはなりません。課題を完了した生徒は確かに学びますが、その課題を振り返り、復習する生徒は、さらに早く、そしてはるかに効果的に学ぶことができるのです。

復習は、宿題や学習プロセスにおいて欠かすことのできない重要な要素です。その流れは次のように整理できます。

・Review (復習)(以前に取り組んだ宿題を振り返る)

・Do (実行)(新しく出された宿題に取り組む)

・Check (確認)(宿題を提出する前に見直す)

しかし残念ながら、多くの生徒はこのプロセスの「2番目」、つまり新しい宿題をこなすことだけに集中してしまいます。これは無理もありません。現代の子どもたちはスポーツ、音楽、学習塾や習い事などで忙しく、宿題をこなすだけで精一杯になりがちです。その結果、学びの目標が「理解すること」から「終わらせること」へとすり替わってしまうのです。特に、学校外で多くの活動を課されている生徒ほどその傾向は強く見られます。テスト前には(私たち大人も経験があるように)一夜漬けで知識を詰め込みますが、その知識はすぐに抜け落ちてしまいます。この影響は小学生から大学生に至るまで明らかで、能力の高い生徒でさえテストや宿題で苦戦し、成績が急落することがあります。なぜなら、アイデアや概念に本来なら3回、4回と触れるべきところを、1回か2回しか接しておらず、「復習」によって真に学びを定着させる機会を逃してしまっているからです。

特に新しい言語を学ぶとき、あるいは新しい言語で学習するときには、授業で扱った内容をきちんと定着させることが大切です。これにより、生徒は次の課題により高いスキルと自信を持って取り組むことができ、成績も向上しやすくなります。こうして学びの好循環、つまり保護者や教師が最も望む「学ぶことへの愛着」が育まれていくのです。習慣的な復習は、理解をより深め、学んだことを長く記憶に留める助けにもなります。復習の習慣は単に良い成績につながるだけではありません。その後の人生においても、この習慣はキャリアや人間関係で成功するための力となります。実際、多くの雇用主は採用の際に「過去の成功や失敗を振り返り、そこから学べる力」を重視すると答えています。また、自らの行動に責任を持ち、それを省みることは、人として成長するうえでも欠かせないプロセスなのです。

もちろん、ここまでの話は理想的に聞こえるかもしれませんが、実際には一度身についた習慣を変えるのは簡単なことではありません。ただ「もっと復習しなさい」と言うだけでは、たいてい十分ではないのです。大切なのは、宿題や復習そのものへの取り組み方を変えること。これには、教師、保護者、生徒自身をはじめとする、学びに関わるすべての人々の協力が欠かせません。

おそらく私たちが最も重視すべきことは、それぞれの子どもが自分の課題や取り組みをどう捉えているかに目を向けることです。学習は彼らにとって容易ではない、ということを忘れてはなりません。赤ペンで直された答案用紙を見ることは、落胆や恥ずかしさを感じさせ、ときに――特に良い成績を出すようにプレッシャーを感じている子どもたちにとっては――個人的な攻撃のように受け止められてしまうことさえあります。そのため、エッセイをつかんでカバンに押し込みたくなるのは自然な反応でしょう。「見なければ、存在しないのと同じ」だからです。しかしその瞬間、復習の機会は失われるだけでなく、生徒と教師の間の信頼関係が少し損なわれてしまうかもしれません。最も残念なのは、生徒が拒絶されたように感じ、次に学ぼうとする意欲まで薄れてしまう可能性があることです。

これは私たちが望む結果とは正反対であり、だからこそ大人が支える必要があります。最初は時間がかかりますが、生徒が安心して質問したり、間違いを恐れずに挑戦できる教室や家庭環境を整えることが、長い目で見れば成績向上につながるのです。大切なのは、生徒に「味方である」と伝え、訂正をするときには必ず理由を説明し、次につなげるための建設的で前向きなアドバイスを添えることです。そうすれば生徒は大きく成長していきます。こうした文化を築くには時間がかかることもありますが、個別に努力を認めて褒めることや、答案やプリントを返すときに赤以外の色を使うといった小さな工夫から始められます。私自身、クラスに初めて復習をさせるときには緑や青のペンを使い、生徒自身にもセルフチェックで同じようにさせることがあります。やがて自信がついてくると、答案を受け取ったあと数分かけて見直しをさせたり、隣の生徒と意見を共有させたりすることが、とても効果的になります。

現代の忙しい教室では、すべての教師がこうしたアプローチに時間を割けるわけではありません。だからこそ、保護者も子どもに復習を促す役割を担うべきです。時には、間違いをしても叱られることはなく、アドバイスを求めて相談できるのだと安心させることが、最も効果的な方法となります。そして、その際に欠かせないのは批判ではなく、役に立つ助言を与えることです。さらに望ましいのは、子ども自身に自分の課題を分析させ、次に向けた明確な目標を立てさせることです。こうすることで責任感が育ちます。また、保護者の時間管理のサポートも非常に大切です。宿題や外遊びを始める前に「短い毎日の復習タイム」を設けるのは、とても効果的な方法です。理論上は少し時間がかかるように思えるかもしれませんが、実際には宿題そのものが「新しい挑戦」ではなく「復習活動」になるため、結果的に効率が上がることが多いのです。もうひとつの重要な点は、子どもの学習量を見守ることです。もしプリントをただ急いで片づけたり、課題を授業前夜に一気に仕上げたりしている様子が見られるなら、スケジュール調整を手伝ったり、多くの時間を取っている活動を整理するタイミングかもしれません。

前述のとおり、この調整には時間がかかるもので、一夜にして変化が起こると期待すべきではありません。指導がなければ、子どもたちは復習を「退屈な作業」や「時間の無駄」と感じてしまうかもしれません。だからこそ、なぜ復習が大切なのかを丁寧に説明する必要があります。とはいえ、課題を(単に「こなす」のではなく)復習に費やす時間が増えるにつれて、理解度や成績が向上していく様子は次第に見えてくるでしょう。子どもたちが過負荷にならないよう配慮しつつ、小学1年生からSATやAPクラスに挑む高校生に至るまで、復習の価値を理解できれば、その先には確かな成長が待っています。古いことわざを言い換えるなら、「正しく取り組めば、“少ないほうが豊かである”」のです。

学びを深める“復習”の力

昔から「人は皆、失敗から学ぶ」と言われますが、本当にそうでしょうか? そして何より大切なのは、私たちの子どもや生徒たちはどうなのでしょうか?彼らが失敗から学べる環境を、私たちは提供できているでしょうか?

最新の投稿

昔から「人は皆、失敗から学ぶ」と言われますが、本当にそうでしょうか? そして何より大切なのは、私たちの子どもや生徒たちはどうなのでしょうか?彼らが失敗から学べる環境を、私たちは提供できているでしょうか?

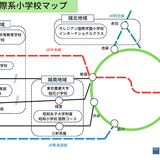

国際教育フェア2025春 インタビュー:中央インターナショナルスクール

本記事では、2025年春に東京で開催された国際教育フェアにて取材した中央インターナショナルスクールをご紹介します。

国際教育フェアは、国際教育を牽引する教育専門家、学校、業界のリーダーが、国際教育分野における様々な可能性や機会を全国の保護者や生徒、関係者に向けて継続的かつタイムリーに発信することを目的としたイベントです。

TOEFL 2026年改訂:セクション構成・スコア・対策を解説

2026年1月、TOEFLは数年来最も大幅な変更を迎えます。全セクションにわたって新しい形式、採点システム、課題タイプが導入されます。試験時間の短縮、リーディングとリスニングの適応型システム、そして新しいライティングとスピーキングの課題まで、ETSによる今回のアップデートは単なる見た目の変更以上の意味を持ちます。本ガイドでは、各セクションの変更点とテスト全体への影響について分かりやすく解説します。

KAインターナショナルスクールが日本初のコーウィン・ビジブル・ラーニング認定校になりました。

今年、KAインターナショナルスクールは、コーウィンから「ビジブル・ラーニング・スクール」認定を受賞する栄誉に浴しました。日本で初めてこの称号を獲得した学校となります。これは、私たちの学校を特徴づけてきた共同努力、共有された考え方、そして研究に基づく実践への取り組みに対する意義深い評価です。KAインターナショナルスクールでは、学習を可視化することで学習をより良いものにし、最も重要なことに集中できるようになりました。それは、すべての生徒の成長を支援することです。

チャールズ・カヌーセンは、インターナショナル・スクール・タイムズのCEOおよびグローバルKAホールディングスの創設者です。国際教育と帰国子女教育において25年以上の経験を持つ彼は、帰国子女向けの日本最大手学習塾KAと、東京にある革新的なインターナショナルスクールKAISの設立者として広く知られています。また、バイリンガル家庭に広く読まれているリソースブック『Welcome Home: A Practical Guide for Parents of Returnees(ウェルカム・ホーム:帰国子女の保護者のための実用ガイド)』の著者でもあります。ISTでのリーダーシップを通じて、チャールズは変化し続ける日本の教育環境において、保護者や教育者にとって信頼される声として同誌の役割を拡大しています。